Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси

1. Распространено представление, согласно которому культура Киевской Руси продолжает и развивает византийскую культуру. Это представление отразилось, в частности, в понятии трансплантации, предложенном Д. С. Лихачевым (Лихачев 1973), равно как и в многочисленных культурологических и литературоведческих построениях, описывающих явления древнерусской культуры по «классическим» моделям (ср., например, рассуждения Н. С. Трубецкого в его «Лекциях по древнерусской литературе» — Трубецкой 1973, с. 19-28 — или культурологические построения Д. Оболенского — Оболенский 1974, с. 420 cл.). Соответственно, описание древнерусской культуры осуществляется в тех же категориях, в которых описывается культура византийская (равно как и другие «классические» культуры), там ищутся образцы, там ищутся параллели, и — самое главное — на этот основной источник ориентированы представления о внутренней организации древнерусской культуры. Те факты, на которых основываются эти представления, достаточно очевидны и не нуждаются в комментариях. Древняя Русь принимает христианство из Византии, входит в византийскую ойкумену, связана с Византией политически; основной состав письменности, имевшей хождение в древней Руси, представлен византийскими по происхождению произведениями.

Все это бесспорно, однако не доказывает ни единства древнерусской и византийской культур, ни даже их структурного и содержательного сходства. Понятие влияния никак не покрывает того сложного процесса отбора и трансформации, который происходит при рецепции элементов византийской культуры и их освоении новой системой. При этом сопоставление древнерусской и византийской культур требует сочетания двух ракурсов: взгляда из Византии и взгляда из Киева. Взгляд из Византии определяет, что именно из византийской культуры усваивалось на Руси; взгляд из Киева решает проблему того, в какую новую систему преобразовались элементы византийского происхождения и каковы были принципы функционирования этой системы.

Прежде всего следует иметь в виду, что византийская культура гетерогенна. Правомерно говорить по крайней мере о двух византийских традициях, противостояние которых и определяет динамику византийской культуры. Это противостояние имеет принципиальное значение для самой Византии а в сфере византийско-славянских отношений ставит проблему генезиса усваиваемых славянами элементов в одной из этих традиций: уяснению подлежит не только византийское происхождение отдельных явлений, но и то, к какой именно византийской культурной традиции они восходят.

Противостояние культур в Византии не подходит под привычные для нас категории — светской и духовной или христианской и языческой культур. Скорее речь может идти о различии «аскетической» и «гуманистической» традиции, хотя и эти обозначения неадекватны. Само противостояние, однако, очевидно, оно выражается в многовековой последовательности религиозно-культурных конфликтов. Между ними есть явная преемственность, что и позволяет говорить об устойчивых традициях.

Чтобы пояснить характер того противостояния, о котором мы говорим, можно, например, обратиться к конфликту патриархов Игнатия и Фотия в IX в., конфликту, непосредственно совпадающему по времени с началом кирилло-мефодиевской миссии, обозначившей исходный момент славянской рецепции византийской культуры. Конкретные подробности этого конфликта, связанные с политической борьбой, могут нас сейчас не интересовать (см. о нем: Дворник 1948; Бек 1980, с. D96-D118). В культурологическом же плане это столкновение целых комплексов противопоставленных идей и представлений, и вместе с тем социальных позиций. Игнатий ставится в патриархи из монахов-подвижников, он не слишком образован, и античная традиция — во всяком случае за пределами тех начальных элементов, которые входили в элементарное образование — ему чужда. Игнатий ригористичен в отношении к церковной дисциплине, придерживается акривистского подхода к каноническим установлениям и не склонен к политическим компромиссам в сфере церковного управления (в частности, он изгоняет приверженцев противостоящей партии из Синода и отлучает их от Церкви). Не имеет для него особой ценности и идея вселенской империи, которую представляет Византия и в которой симфонически объединяется верховная духовная и верховная светская власть; отсюда его относительная открытость для контактов с Римом. Фотий во всех этих моментах противоположен Игнатию. До своего поставления в патриархи Фотий был главой императорских канцелярий, которые "réunissaient а се moment... l'élite intellectuelle de la capitale" (Арвайлер 1965, с. 361), мирянином, а не монахом. Он рафинированный и ученый человек, как это и пристало представителю традиционной столичной бюрократии (Фотий — племянник патриарха Тарасия, который также переместился на патриарший престол с должности протоасикрита), икономист в своих воззрениях на каноническую дисциплину (как и его дядя), ценитель античной образованности и богословской изощренности, соединяющей христианскую традицию с интеллектуальным наследием античности. У этого отношения к античности есть и политический аспект — в идее вселенской империи, которая предполагает и универсальность Церкви: отсюда противостояние с Римом.

Этот конфликт преемственно соединяется с чередой предшествующих и последующих противостояний. От него тянутся нити к столкновению в XI в. Михаила Пселла и Иоанна Итала, с одной стороны, и сторонников традиционной духовности — с другой (Михелъ 1954; Любарский 1978, с. 97-101; Гуйар 1976). Отсюда, mutatis mutandis, можно перейти к паламитским спорам XIV в. Гуманистическая традиция представлена в них (несколько по-разному) Варлаамом Калабрийским и Никифором Григорой, аскетическая — Григорием Паламой и другими исихастами. И здесь мы находим тот же комплекс сталкивающихся идей. Для одной позиции характерна ориентация на аскетический и экклезиологический опыт, определенное равнодушие к античному интеллектуальному наследию и имперской идее, акривистское восприятие церковных установлений. Для другой — пристрастие к античному наследию, попытки синтезировать христианский опыт и ученую традицию, универсалистское имперское сознание, при котором империя и всеобщность церкви оказываются двумя взаимосвязанными аспектами вселенской роли христианства, икономия как принцип отношений с властью и обществом. Именно рамки этого же противостояния обусловливают изменения в отношении к Риму: теперь, в XIV в., имперская идея предполагает сближение с Римом, поскольку именно в союзе с католическими государствами видится надежда спасения империи; Палама, напротив, готов примириться с падением империи, поскольку для него важнее сохранение православной духовной традиции и духовная подготовка к жизни под иноверным владычеством (Мейендорф 1959, с. 157-166).

Это противостояние традиций может быть соотнесено со «стилистическими уровнями» (в понимании И.Шевченко 1981) тех текстов, в которых эти традиции передавались. Противостояние высокого и низкого стилей в значительной степени сводится к тому, насколько автор произведения ориентирован на античные образцы — вне зависимости от того, принадлежит ли его творение к духовной или светской литературе. Как отмечает И. Шевченко (1981, с. 291), в сочинениях высокого стиля ссылки на античных авторов занимают большее место, чем реминисценции Св. Писания, тогда как в сочинениях низкого стиля Св. Писание и патриотическая литература служит постоянным подтекстом, а античные аллюзии появляются лишь в редких случаях. Тексты разных стилистических уровней рассчитаны, в принципе, на разную аудиторию, что непосредственно сказывается на их лингвистических характеристиках (редкие слова, взятые из классических авторов, сложный период, гипербат в текстах высокого уровня, отсутствие этих элементов в текстах низкого уровня). Признаки высокого уровня обращены к ценителям гуманистической образованности, интеллектуальной (и социальной) элите, тогда как для основной массы читателей они делают текст малопонятным (Шевченко 1981, с. 302-303). В силу этого две противопоставленных культурных традиции передаются как бы независимо друг от друга, обеспечивая не только преемственность идеологии и культурных установок в каждой из традиций, но и преемственность отчуждения одной традиции от другой.

П. Лемерль в своей книге о византийском гуманизме отмечает его развитие в IX в. (Аемерлъ 1971). Формирование византийского гуманизма, как его понимает П. Лемерль, безусловно может рассматриваться как один из этапов развития «гуманистической» традиции и переосмысления культурной предыстории через призму наново понятого противостояния традиций. Однако конфликт традиций возникает не в этом столетии. Его более ранние этапы можно наблюдать в спорах акривистов и икономистов в конце VIII — начале IX в. (споры Платона и Феодора Студитов с патриархом Никифором Доброклонский 1913), в иконоборческих спорах (Живов 1993), в монофелитской контроверсе и т. д. В конце концов это культурное противостояние восходит к самому формированию Византии как христианской империи. Империя приняла христианство, и христианство в ней входит в структуру имперской власти, общества и культуры, соединяясь при этом с античной имперской традицией. Те, кто этого приспособления вполне принять не мог, создают монашество и особую монашескую традицию, сохранившую ряд моментов раннехристианского противостояния языческой империи (ср.: Хойси 1936). Здесь и лежат корни двух культур: в них обеих сочетаются элементы христианского и античного наследия, но сочетаются по-разному и в разной пропорции. В своих истоках это конфликт (соединение и противостояние) христианства и империи, священства и царства (Видимо, у разных культур были и разные основные носители, передававшие из поколения в поколение соответствующие традиции. Конечно, любые социальные характеристики существенно огрубляют ситуацию, но в качестве таких основных носителей можно назвать общежительное монашество для традиции аскетической и столичную бюрократию для традиции гуманистической. Игнатий и Фотий могут служить характерными примерами, хотя в других случаях этот социальный аспект не так очевиден: артикулируют аскетическую традицию выходцы из лучших домов Константинополя (Феодор Студит, Григорий Палама), однако именно те из них, кто избрал монастырь как противовес поврежденной духовности столичного общества. Эти различия в социальной основе также, видимо, преемственно воспроизводятся и связаны с тем, что тексты, воплощающие каждую из этих традиций, обращены и циркулируют в разных социальных группах. Как отмечает И. Шевченко относительно текстов высокого стилистического уровня, "It was a branch of literature produced by members or associates of the upper class, for the members of the upper class, and, more often than appears to meet the eye, about members of the upper class. It was also a literature that made use of special skills to serve as a distinctive badge either of membership in the upper class or at least of association with it" (Шевченко 1981, с. 302)).

2. Какая же из этих культурных традиций переносилась на Русь в результате ее христианизации? Несомненно, что в первую очередь сюда переходила традиция аскетическая. Такое развитие было естественным в ряде отношений. Прежде всего речь должна идти о духовности тех греческих миссионеров, которые приходили на Русь из Византии.

Прямых сведений о том, каких взглядов придерживались греческие миссионеры и какова была их религиозно-культурная ориентация, у нас нет. Косвенным свидетельством могут, видимо, служить антикатолические сочинения киевских греков. Они указывают на достаточно жесткую и ограниченную в своем интеллектуальном кругозоре позицию, скорее напоминающую аскетическое направление. Сопоставление антикатолических трактатов русских клириков греческого происхождения (трактат митрополита Леонтия об опресноках, Стязание митрополита Григория с латиною, Послания митрополита Никифора к Владимиру Мономаху и Ярославу Святославичу, Послание Феодосия Изяславу — Попов 1875; Павлов 1978; Подскальский 1982, с. 170-182) с аналогичной продукцией, появлявшейся в то же время в Константинополе и служившей источником для этих трактатов, указывает на больший ригоризм, снижение значимости богословской и канонической проблематики (вопрос об исхождении Св. Духа, о преимуществах поместных церквей) и превалирование обрядовой и бытовой регламентации (вопрос об опресноках, характер почитания икон, определение чистой и нечистой пищи, совместные трапезы, смешанные браки и т. д.). Противопоставление, естественно, не является четким, но определенный сдвиг акцентов все же имеет место (Понятно, что византийские антикатолические сочинения неоднородны и обрядово-бытовая регламентация занимает в них достаточно заметное место. Аргументы киевских греков вообще не самостоятельны, они взяты у современных им византийских авторов (Льва Ахридского, Никиты Стифата, Петра Антиохийского), однако в византийской полемической литературе обвинения католиков в повреждении обрядов поставлены в другой контекст. Они основываются на достаточно искусной экзегезе Св. Писания и сочетаются с анализом собственно богословских расхождений. В киевских сочинениях этот интеллектуальный пласт существенно более скромен и сводится на практике к декларативным инвективам. В них не обнаруживается не только сложной богословской аргументации, которую мы находим у патриарха Фотия или позднее у Николая Мефонского (ср.: Димитракопулос 1866; Арсений 1882-1883; Арсений 1897), но и пространной и ориентированной на догматические проблемы экзегезы, как в Послании Петра Антиохийского к Доминику (PG, 120, col. 756A-781В; ср.: Чельцов 1879, с. 325-336).

Исключительное место в киевской антикатолической литературе занимает лишь послание митрополита Иоанна II к антипапе Клименту III (Павлов 1878, с. 169-186). Хотя оно и не содержит пространной аргументации и повторяет ряд обвинений в искажении обрядов, однако догматические расхождения и расхождения обрядовые не смешиваются в одно и обладают разным весом. Существенно отличается от других киевских полемических сочинений и тон послания, свидетельствующий об относительной терпимости и понимании сложной предыстории дискутируемых проблем (Павлов 1878, с. 60-61). Эти особенности сочинения Иоанна II можно связать с тем, что он был, видимо, до некоторой степени причастен «гуманистической» традиции; косвенно об этом говорит его предполагаемое родство с Феодором Продромом (см.: Пападимитриу 1902; Спитерис 1979, с. 38-44; ср., впрочем, аргументы против родства Продрома с Иоанном II: Каждан 1964, с. 66-67), об отце которого, брате Иоанна, С. Пападимитриу говорит с характерным терминологическим анахронизмом, что тот «принадлежал к интеллигенции, много путешествовал и много читал» (Пападимитриу 1902, с. 27). Понятно, что, обращаясь к варвару (антипапе Клименту), Иоанн приноравливает стиль своего сочинения к восприятию своего адресата, и в силу этого стилистически его послание не отличается резко от других сочинений киевских греков; совсем иные, элитарные, стилистические характеристики обнаруживаются в его письме к брату (Пападимитриу 1902, с. 32-33)). Подобный формальный ригоризм вряд ли можно объяснить спецификой церковно-политической ситуации в Киевской Руси (Под спецификой церковно-политической ситуации в Киевской Руси XI-XII вв. я имею в виду устойчивые династические и политическое связи с Западом, которые затрагивали и сферу церковного управления, и (надо полагать) отношение к разделению церквей. Интенсивность общения с католическим миром могла обусловливать невосприимчивость русских к инвективам их греческих пастырей, что в свою очередь могло провоцировать жесткость и декларативность полемических писаний. Подобная ситуация, однако, принципиально не отличалась от той, которая имела место в Константинополе. Там также сторонникам конфессиональной чистоты всегда угрожала партия, искавшая политического сближения с Римом. В любом случае, сочинения митрополитов Григория или Никифора и трактаты патриархов Фотия и Михаила Керуллария реализуют два достаточно несхожих уровня полемики. Для определения культурно-религиозной позиции киевских греков показательно сопоставление их деклараций с политическими маневрами константинопольского двора и бюрократии. В то самое время, когда киевские митрополиты обличают католиков во всевозможных грехах, Алексей Комнин и его администрация ведут переговоры с Римом (с папой Урбаном II) и готовы на уступки в религиозной сфере для достижения политического союза (Шайтан 1927; Холътцманн 1928). В этих политических поисках идеологической основой остается имперская гуманистическая традиция.); более вероятной представляется, что в этих сочинениях отражается характерная духовность их авторов. О том, как подобный редуцированный вариант культуры-донатора отражался на культуре-реципиенте, красноречиво свидетельствуют обличения латинской ереси собственно русского происхождения, вставленные в «Повесть временных лет» (ПСРЛ, I, стб.86-87, 114-116): богословские темы отсутствуют здесь полностью, говорится лишь об опресноках, поклонении кресту и иконам, браках духовенства и индульгенциях; местная инновация сводится к упреку в том, что латиняне «землю глаголють материю» (Шахматов 1916, с. 145), тем самым латинству как бы приписывается отвергнутое славянами язычество (ср.: Попов 1875, с. 17).

Очевидно, что с византийской точки зрения служение в Киеве было миссионерством, а миссия у «варваров» для столичной элиты была непривлекательна. Следовательно, в миссию, как правило, отправлялись люди, для которых гуманистическая культура столицы не имела особой ценности, а распространение христианства среди варваров представлялось важнейшей задачей, что опять же скорее указывает на аскетическую традицию (возможным исключением является киевский митрополит Иоанн II). Об этом можно судить по греческому духовенству в Болгарии XI в.: Болгария также в это время была провинцией, хотя и более близкой и потому, казалось бы, более привлекательной. Тем не менее просвещенный византиец смотрит на жизнь там, как парижанин XIX в. на службу в Алжире. Феофилакт Болгарский, архиепископ Охрида, уже после завоевания Болгарии Византией, был послан туда в своего рода ссылку; сам он принадлежал к константинопольской бюрократии, был воспитателем императорского сына и ценителем гуманистической образованности. В своих письмах из Охрида он постоянно жалуется на болгар, называя их «нечистыми варварами», и на своих сослужителей-греков, невежество которых он не устает подчеркивать, и т. д. (ср. отповедь епископу Триадицы, делающему ошибки, которые возбудили бы «смех у посещающих школу мальчишек» — PG, 126, col. 352A). Если доверять оценкам Феофилакта, греческое духовенство в Болгарии XI в. с гуманистической традицией явно связано не было (ср.:Литаврин 1960, с. 368-373).

В какой-то степени это может дать представление и о культурном кругозоре греческого духовенства, приезжавшего в Киев. Отсюда уясняется один из факторов, определявших особенности той культуры, которая переносилась из Византии на Русь: ее гуманистический компонент практически не имел на Руси своих представителей. С этим очевидно связан и состав той византийской литературы, которая распространялась в Киевской Руси в славянском переводе. Как бы ни обстояло дело с переводческой деятельности в Киевской Руси вообще, литературу, относящуюся к гуманистической традиции, пропагандировать в Киеве было некому. Те греки, которые попадали на Русь, как правило, и сами были с этой традицией мало знакомы, не ценили и, возможно, плохо понимали представляющую эту традицию тексты. Не приходила такая литература и через болгарское посредство, поскольку отбор литературы для перевода в Болгарии был связан с аналогичными ограничениями: для миссионерской деятельности гуманистические тексты были излишни, а их риторическая организация (высокий «стилистический уровень») делали их мало доступными для самих миссионеров и вовсе не приспособленными для перевода. Это не значит, что в Болгарии была полностью аналогичная культурная ситуация: болгарская культурная элита куда теснее, чем киевская, была связана с константинопольским двором, в большей степени эллинизирована, и для нее гуманистическая традиция могла быть привлекательной (как не слишком, возможно, доступный, но значимый социально-культурный символ). Ей, однако, не нужны были славянские переводы. Таким образом, и здесь переводы были результатом просветительской деятельности, и соответственно был ограничен репертуар тех литературных памятников, которые могли быть получены из этого источника.

Определяющим для типа культуры, формировавшегося в Киеве, был характер образования. На Руси сложилась принципиально иная, нежели в Византии, система образования. В Византии сохранялось светское образование, оно было общим достоянием, общим нейтральным фоном и для аскетической, и для гуманистической традиции. Как пишет П. Лемерль,

"le christianisme triomphant n'ait pas été conduit, dans l'Orient grec, à créer et à imposer, contre l'école païenne, une école chrétienne par son inspiration et ses programmes. L'enseignement scolaire et universitaire reste ce qu'il était, et le christianisme, en prenant ses précaution, s'en accomode" (Лемерль 1971, с. 46-47).

Никакого специально духовного образования не было вообще (Бек 1966). Чтение античных авторов оставалось частью элементарной программы, так что преемственность по отношению к античной культуре все же сохранялась, несмотря на религиозное противостояние и новый культурный контекст. Знание классических текстов было (с точки зрения современного филолога) ущербным и неполным, тексты часто читались не в оригинале, а в извлечениях, но античный компонент в любом случае существовал и воспринимался как норма. Можно вспомнить, что в перечислении тех знаний, которые приобрел Св. Константин-Кирилл, прибыв в Константинополь, пространное житие на первое (начальное) место ставит Гомера: «Наоучи же се Омироу, и гюωмитри... и въсѣмь прочiимь еллин'скыимь хоудωжьством» (Климент Охридский, III, с. 91). Такое положение сложилось в Восточной империи с самого начала (Стбалланович 1884, с. 745-754; Сперанский 1904, с. 59-67; Брейер 1941; Лемерль 1971, с. 43-57), и те изменения, которые происходили позднее (в частности, упадок интереса к классическому наследию в VIII в. и актуализация этого интереса в IX-XI вв.), принципиального влияния на тип культуры (отличающей Византию от древней Руси или Западной Европы в раннее средневековье) не оказывали.

На Руси образование носило исключительно катехитический характер: образованность не вырастает здесь, как в Византии, из античной традиции, а поначалу целиком связана с миссией. Это отражалось и на составе книжности: подавляющая ее часть состоит из произведений духовной литературы; по своему объему этот корпус соответствует средней византийской монастырской библиотеке, типа библиотеки монастыря Св. Иоанна Предтечи на Патмосе, каталог которой, составленный в 1201 г., до нас дошел (см. наблюдения Ф. Томсона: Томсон 1978, Томсон 1993). Образованность (что бы мы ни понимали под нею в применении к древней Руси) за пределы этого ограниченного корпуса не выходила, а элементарное образование сводилось лишь к овладению чтением, ориентированным на тот же корпус религиозных текстов. Чтение по складам и выучивание наизусть основных молитв и Псалтыри исчерпывали, видимо, содержание формального образования, в котором не было места ни грамматике, ни, естественно, разбору классических текстов, ненужных и неизвестных в славянском переводе.

В силу этого классические авторы превращаются для славянского книжника в неведомых идолов чужой культуры. В этом контексте античное наследие отождествляется с нечестивым язычеством, и какая-либо его ценность отрицается (Живов и Успенский 1984). Показательно в этом плане, как Аполлоний Тианский, известный русским книжникам по славянскому переводу «Хроники» Георгия Амартола, преображается в «Повести временных лет» из неопифагорейского мудреца в одержимого бесом волхва: речь не идет о сознательном искажении источников, а о непреднамеренной трансформации, обусловленной менталитетом составителя летописи (Франклин 1986, с. 386-388). Такое восприятие античности объясняет, почему Климент Смолятич в своей переписке с священником Фомой находит нужным специально оправдываться в том, что ссылался на языческих авторов и писал «от Омира, и от Аристо[те]ля, и от Платона, иж[е] во елиньскых нырѣх славнѣ бѣша» (Никольский 1892, с. 104). Очевидно, что при этих условиях ни о каком сходстве византийской и русской культуры говорить не приходится; тем более невозможно говорить о тождестве. Культура Киевской Руси не повторяет и не трансплантирует современную ей византийскую культуру, а усваивает один ее изолированный фрагмент и даже в этом фрагменте существенным образом переставляет смысловые акценты (Это общее утверждение не означает, конечно, что в культуре и литературном наследии Киевской Руси не может быть обнаружено никаких следов византийской гуманистической традиции. Поскольку русско-византийские отношения не сводились лишь к церковно-политическим, но распространялись на торговлю и ремесло, поддерживались хотя и редкими, но все же случавшимися браками русских князей с представительницами византийской знати (ср. брак Олега Святославича), поскольку киевская элита обладала какими-то сведениями о жизни константинопольского двора, отдельные заимствования из обихода византийского двора и знати могли проникать в Киев. Один из опосредствованных рефлексов подобных заимствований обнаруживается, возможно, в Молении Даниила Заточника, в том пассаже, где говорится о подвигах жонглеров, показывающих монарху свою храбрость (Зарубин 1932, с. 70-71; Колуччи и Данти 1977, с. 190-191). Подобные элементы, однако, занимают в культуре Киевской Руси периферийное положение, положение не самостоятельного пласта культуры, а окказиональных заимствований, оказавшихся вне своего контекста).

3. Фундаментальное несходство византийской и русской культур имеет ряд следствий, на которых стоит остановиться особо. Установив несходство с Византией, естественно задаться вопросом: идет ли речь об абсолютно оригинальном развитии, или сходные явления следует искать в другом месте. Здесь естественно обратиться к тем государствам и народам, которые вступали в христианскую цивилизацию приблизительно в то же время, что и древняя Русь.

Позднейшая перспектива, которая помещает Киевскую Русь в тени Московской, заслоняет и связи с Западом. То противостояние с католиками и утверждение исключительности своей веры, которое свойственно более позднему времени, переносится на самый период формирования киевской культуры. Между тем для раннего периода религиозно-культурная ситуация была совершенно иной. Киевская Русь в конце X — XI вв. находится в тесном контакте с новыми христианскими государствами Средней Европы — с Чехией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами, и эти контакты не были лишь политическими. Как сказано в летописи под 996 г.,

«И 6ѣ [Володимеръ] жива съ кнѧзи ωколними миромь, съ Болеславомь скымь и съ Стефаномь Оугрьскымь и съ Андрихомь Чешьскымь, и 6ѣ миръ межю ими и любы» (ПСРЛ, I, сгб.126).

Результатом и был, в частности, довольно широкий литературный обмен, переход почитания отдельных святых от западных славян на Русь и из Руси к западным славянам и т. д. В этих условиях не может идти речь ни о каком принципиальном противостоянии Риму. Тот конфликт, который нарастал в XI в. между столицами христианского мира — Римом и Константинополем, — на периферии, видимо, утрачивал свою значимость. В этой связи можно вспомнить, например, что в Венгрии XI в. плоды деятельности византийской миссии не вытеснялись римским влиянием (хотя Венгерская церковь и находилась в юрисдикции Рима), а синтезировались (Моравчик 1970). Для XI в. нет оснований говорить о разделении славянства на Slavia Orthodoxa и Slavia Romana — это результат позднейших процессов (ср.: Бирнбаум 1986; Марти 1989Ь, с. 197-198).

Такая ситуация может рассматриваться как развитие кирилло-мефодиевского наследия. По весьма убедительному предположению Ф. Мареша и В. Вавржинка (Мареш 1970; Вавржинек 1978; Вавржинек 1982, с. 29-30), в замысел свв. Кирилла и Мефодия входило не просто просвещение славян, но формирование самостоятельной славянской христианской культуры, славянской христианской общности. Эта цель делала актуальной задачу создания особой славянской книжности и славянского богослужения, чтобы — как сказано в XIV главе «Жития Константина» — славяне оказались в числе великих народов, «иже славет бã своим езыком» (Климент Охридский, III, с. 104). В контексте этой задачи не было нужды выбирать между Константинополем и Римом, и неудивительно в этом плане, что апостолы славян в своей деятельности соединяют оба эти начала — восточное и западное. О том, что этот замысел, после многих неудач и сложностей, все же осуществился, свидетельствует «Легенда Кристиана» и написанное через век после нее «Сказание о преложении книг», вошедшее в «Повесть временных лет» (Флоря 1985). Возникла та общность, которую я предлагаю называть Slavia Christiana (Живов 1992; ср. предлагаемый Р. Марти термин Slavia cyrillo-methodiana — Марти 1989b, с. 197), и именно эта общность была той естественной средой, в которой новые христианские государства решали в X-XI вв. одинаковые в принципе проблемы христианского церковно-политического, социального и культурного устройства.

Понятно, что разделение Церквей в 1054 г. подорвало основы этой общности, хотя ее распад отнюдь не наступил сразу же после этого события. Понадобились сосредоточенные усилия как католического, так и православного духовенства, чтобы к началу XII в. утвердить у славян принцип конфессионального противостояния. В этой новой ситуации следы прошлой общности изглаживались. В частности, например, на Руси вряд ли могли переписываться памятники, в которых русский книжник замечал слишком явные «западные» явления. Аналогичная ситуация имела место и у западных славян. В силу этого немногочисленные сохранившиеся свидетельства явным образом неадекватны, это лишь обрывки не дошедшей до нас картины. Это не значит, конечно, что мы можем строить фантастические предположения о широком взаимодействии культур и литератур, но тем не менее создает определенный контекст, в котором следует оценивать оставшийся в составе русской книжности ряд памятников западного происхождения, равно как, скажем, и реликты культа свв. Бориса и Глеба у западных славян. Освобождаясь от стереотипного представления о русской культуре как прямом продолжении (или трансплантации) византийской, мы получаем возможность увидеть и иную парадигму, обусловленную вхождением Руси в Slavia Christiana.

В какой сфере должно было прежде всего осуществляться взаимодействие новых христианских государств? Естественно думать, что такой сферой должно было быть устроение государства и общества как христианских институтов и в первую очередь отношения государства и церкви. Именно здесь ни имперский Константинополь, ни папский Рим не давали ясной модели. Их устоявшееся церковно-государственное устройство никак не могло служить образцом для государств, вводивших христианство как новую государственную религию и вынужденных в силу этого наново устанавливать и место церковной организации в государственных институтах, и способы обеспечения этой организации. Замечу сразу же, что русские князья XI-XII вв. не мыслили себя по образу византийского василевса (ср.: Шевченко 1991, с. 112), так что у нас нет никаких следов даже частичного и трансформированного переноса особых отношений василевса и церкви в Византии на восточнославянскую почву (Нет оснований думать, что на подобные претензии русских князей указывает встречающееся порой в древних восточнославянских памятниках наименование князя «царем» (Водов 1978). Ни в юридическом статусе русского князя в отношении к церкви, ни в церковных обрядах, ни в концептуальном восприятии княжеской власти в Киевский период нет никаких соответствий пониманию византийского императора как «внешнего епископа» (ср.: Живов и Успенский 1987)).

В плане нового устроения показательно, что Владимир устанавливает княжескую десятину (т. е. отчисление десятой части от княжеских доходов) как форму финансового обеспечения церковной организации. Этот порядок восходит к западным институтам и не имеет прямого аналога в Византии. Не менее значимо, что в точности тот же порядок устанавливается и у западных славян, так что соответствующие процессы у восточных и западных славян естественно рассматривать как единое явление. Характер фининсирования церкви в Польше в XI-XII вв. был в свое время подробно исследован В. Абрахамом (Абрахам 1962). Этот же порядок устанавливается и для Чехии того же периода. В недавно появившейся монографии Б. Н. Флори (Флоря 1992) убедительно показано, что идентичная модель реализуется в Киевской Руси. На ранних этапах развития землевладение как источник содержания церкви никакой роли не играло. При этом церковная организация возникала вместе с принудительной христианизацией населения в результате прямых действий княжеской власти (ср. в «Повести временных лет» о Ярославе: «цркви ставлѧкше по градомъ и по мѣстомъ, поставлѧia попы, и даia имъ отъ имѣныia своѥго урокъ» — ПСРЛ I, стб. 153; Шахматов 1916, с. 194). Отсюда и единообразный характер финансирования: фиксированная доля («урок»), а именно десятая часть от княжеских доходов. Аналогичный порядок обнаруживается и в скандинавских странах — при тождестве исходных условий и существовании постоянных контактов. Интересно, что сходства имеют место и в дальнейшем развитии в XII — начале XIII вв. Распространение христианства на сельскую местность и развитие землевладения как преимущественного источника доходов приводит к тому, что княжеская десятина постепенно заменяется обязательными фиксированными отчислениями из доходов населения. Общность развития у восточных и западных славян подтверждается здесь наличием общих частных деталей (например, десятина зерном из собственного хозяйства феодала как регулярное отчисление в пользу храма или монастыря, находящихся под его патронатом). В дальнейшем рассматриваемые процессы у западных и восточных славян идут по-разному: у западных славян устанавливается обычная католическая десятина с населения, у восточных — произвольные платежи, обусловленные договором. В этой перспективе сходство организации в XI-XII вв. можно рассматривать как отражение единства Slavia Christiana в данный период, а различия в последующем развитии — как один из результатов распада этого единства.

Такие же выводы можно сделать, и рассматривая отношения патроната у западных и восточных славян. Прежде всего здесь следует указать на то, что в XI-XII вв. «правитель оставался верховным собственником переданных епископу (и его кафедре) земель и доходов» (Флоря 1992, с. 53), что выражалось, в частности, в jus regalium (распоряжение доходами кафедры, когда она пустовала) и в jus spolii (отчуждение в пользу князя имущества, оставшегося по смерти епископа). При развитии церковных институтов патрональные отношения устанавливались не только между князем и церковью, но и между различными церковными институтами (монастырями, храмами) и иными владельцами. Права патрона — как у западных, так и у восточных славян — реализовались при этом в «кормах» и «постоях» как формах эксплуатации церковных владений. Эти архаические порядки удерживаются у восточных славян еще в XV-XVI вв., тогда как у западных уже в XIII в. формирование единой сословной церковной организации приводит к ограничению либо уничтожению таких прав (Флоря 1992, с. 91). И здесь, таким образом, как и в случае с десятиной, можно видеть свидетельство существования и последующего распада Slavia Christiana.

Сходство задач и исходных условий было естественным объединяющим фактором, действовавшим вне зависимости от юрисдикции. Как полагает Б. Н. Флоря (1992, с. 152), об этом свидетельствует и

«наличие подобных отношений между светским обществом и духовенством в целом ряде других 'варварских' обществ (Скандинавия, Германия)... По сравнению с действием этих факторов принадлежность к тому или иному идейно-культурному кругу (латинскому, византийскому) не имела на этом этапе развития определяющего значения».

Существенно, что греческое духовенство на Руси этот порядок принимало. Каким бы значимым ни было представление о византийской ойкумене, оно, видимо, не требовало единообразного устройства и не искореняло инородные установления, обусловленные вхождением Руси в иную общность. Поэтому для раннего периода не следует преувеличивать (как это делают Д. Оболенский или И. Мейендорф — Оболенский 1984; Мейендорф 1990, с. 10-38) объяснительную силу понятия Byzantine Commonwealth. Оно дает возможность вскрыть истоки ряда процессов в XIV-XV вв., но для XI-XII вв. во многом является, видимо, анахронистическим.

Не менее важно в данной перспективе определение компетенции церковного суда. Речь идет о выделении, с одной стороны, круга церковных дел, которые входят в юрисдикцию церковного суда вне зависимости от статуса участников процесса (например, дел о разводе или преступлениях против веры), а с другой — круга церковных людей, которые подведомственны церковному суду по любым делам (священников и их семей, церковного причта, монахов, вдов и сирот, опекаемых церковью, и т. д.). В реализации этого порядка интересы церкви, стремившейся и к расширению подведомственного церковному суду круга дел, и к включению в его юрисдикцию более широкого круга лиц (из числа тех, кто реально находился в административной зависимости от церкви), постоянно сталкивались с интересами светской власти. Поэтому нормы, фиксируемые княжескими уставами, могли реализоваться лишь в урезанном виде (ср.: Пресняков 1993, с. 489-492). Тем не менее, это было то нормативное устройство, к которому стремилось духовенство. Аналоги этому устройству, в разных вариантах зафиксированного, в частности, в различных редакциях Устава св. Владимира, находятся именно на Западе, а не в Византии. Это было установлено уже Неволиным (Неволин 1847) и Суворовым (Суворов 1888; Суворов 1893) в прошлом веке. После исследований Я. Н. Щапова (Щапов 1972), доказавшего подлинность древнейших княжеских уставов (в их проторедакции), становится очевидным, что это сходство обусловлено не позднейшим влиянием (как думал Суворов), а общим характером устроения новых христианских государств и общностью образцов, на которые они ориентировались. И здесь, следовательно, можно говорить о чертах общности в рамках Slavia Christiana.

В сферу христианского обустройства входит, естественно, не только юридическая регламентация. Сюда относится и выработка представлений о правильном христианском управлении и праведном правителе. В этом отношении особенно значима канонизация свв. Бориса и Глеба. Г. П. Федотов полагал, что мученичество этих святых не имеет аналогии и отражает особую духовность русского православия. Он писал:

«Как ни очевидно евангельское происхождение этой идеи — вольной жертвы за Христа (хотя и не за веру Христову), но для нее оказывается невозможным найти агиографические образцы... Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин 'страстотерпцев' — самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти: можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву...» (Федотов 1990, с. 49-50; ср.: Федотов 1975, с. 103-105).

Очевидно, однако, что культ свв. Бориса и Глеба ни с какими уникальными чертами русской духовности (ее «кенотичностью», по мнению Федотова), по крайней мере в своем первоначальном виде, не связан, поскольку имеет многочисленные аналоги в скандинавской и (шире) западноевропейской агиографии (Ингем 1973). Непосредственный агиографический прецедент также хорошо известен и эксплицитно зафиксирован в Сказании о свв. Борисе и Глебе, в котором о мученичестве св. Бориса прямо говорится:

«Помышлiaшеть же мчениѥ и страсть стго мчнка Никита и стго Вячеслава подобно же семоу бывъшю оубиѥнию» (Успенский сборник 1971, с. 47; ср.: Ревелли 1993, с. 206) (Приводя текст по древнейшему списку Успенского сборника, я полагаю все же, что в реконструированном тексте следует принять иное чтение, поскольку синтаксическая конструкция с дательным самостоятельным «подобно же семоу бывъшю оубиѥнию» в постпозиции, выступающим в функции определения, с частицей же, не имеющей ясного антицедента, и nomen actionis в качестве субъекта абсолютного оборота выглядит достаточно искусственно. Более вероятным представляется чтение «подобно же сему убиену бывшю», представленное во многих списках (Ревелли 1993, с. 208) и лингвистически более естественное: дательный самостоятельный с опущенным субъектом функционирует как определение к имени, с этим субъектом совпадающим; единственное, а не двойственное число объясняется тем, что сопоставление относится только к св. Вячеславу (никакой аналогии со страстями великомученика Никиты убиение св. Бориса не имеет). Последний вариант принимает в качестве архетипического С. А. Бугославский, основываясь на чтениях Чудовской редакции и на чтениях отдельных списков Успенской (Бугославский 1928, с. 122, 143). Любопытно, что св. Никита называется лишь в части списков редакции «Торжественника» (там же, с. 7); возможно, это свидетельствует о том, что писцы осознавали некоторую нелогичность упоминания воина-великомученика в одном ряду со свв. Вячеславом и Борисом. Дж. Ревелли следует Успенскому сборнику, отказываясь от задачи реконструкции).

Нет оснований противополагать культ св. Вячеслава культу свв. Бориса и Глеба, поскольку якобы аскетическая праведность Вячеслава не находит соответствия в памятниках, посвященных русским страстотерпцам (как полагает Федотов 1975, с. 103-104; ср.: Флоря 1978); по верному замечанию Н. Ингема, в Первом славянском житии св. Вячеслава его аскетическая праведность не подчеркивается и в любом случае имеет лишь второстепенное значение для почитания мучеников (Ингем 1984, с. 35).

Парадоксальность святости Бориса и Глеба, о которой говорит Федотов, заключается в том, что они, как и св. Вячеслав, были не мучениками за веру, а жертвами политического убийства. В принципе, это не создает оснований для канонизации. Основание полагается в праведности князя, который предпочел непротивление убийству, подражая Христу и руководствуясь братской любовью, предпочел вольную страсть воинским доблестям. Как справедливо отмечает Н. Ингем (1984, с. 47-48), речь идет здесь об идеале филадельфии, братской любви. При этом братолюбие оказывается здесь не столько политической концепцией (как полагал Д. С.Лихачев — Лихачев 1954а), но концепцией нравственной, задающей норму праведного правителя. Очевидно, что в условиях постоянных княжеских междоусобиц (на Руси, так же как в Чехии, Польше, скандинавских странах) эта концепция призвана утвердить идею правильного христианского государственного (нравственно-политического) устройства (Говоря о религиозно-политическом идеале, я имею в виду значение культа свв. Бориса и Глеба для формирования социально-культурных норм христианизирующейся Руси, т. е. о том, как концептуализировался культ русских князей-мучеников в посвященной им агиографической литературе, эти нормы устанавливавшей. Данная проблема не имеет прямого отношения к вопросу о том, как возникло первоначальное почитание Бориса и Глеба. Г. Ленхофф предполагает, что у истоков культа лежит христианско-языческий синкретизм, включающий такие языческие элементы, как почитание усопших родственников и особое отношение к огню или дыму на месте погребения (Ленхофф 1989, с. 32-54). Такой генезис никак не противоречит последующему функционированию культа как, с одной стороны, династического, а с другой — устанавливающего христианский идеал праведного князя).

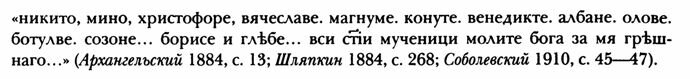

В русской рукописной традиции (начиная с XIII в.) сохранилась молитва св. Троице, в которой упоминаются западнославянские (св. Вячеслав, св. Войтех) и скандинавские святые. В частности, здесь говорится:

Не буду сейчас останавливаться на разных возможностях идентификации перечисленных мучеников. Вряд ли можно согласиться со всеми гипотезами, высказанными в недавней работе Дж. Линда (1990), однако его критика предположений Ф. Дворника (Дворник 1947, с. 38-39; Дворник 1954, с. 326-327) во многом справедлива (Дж. Линд безусловно прав, когда в основу идентификации названных в молитве святых кладет не только имена, то те разряды (лики) святых, в которых эти имена упомянуты (Линд 1990, с. 8-9); с этой точки зрения невозможно принять предлагаемое Ф. Дворником отождествление Магнуса со св. Магнусом, аббатом фюсским, который не был мучеником; наиболее вероятным оказывается, напротив, св. Магнус Эрлендсон, принявший мученичество в 1115 г. В отличие от Дж. Линда, я бы не стал столь решительно отвергать чешское происхождение самой молитвы и считать ее оригинальным русским сочинением XII в. (Линд 1990, с. 15). На связь с Чехией указывает упоминание ряда имен чешских святых: св. Вячеслава, св. Людмилы и, особенно, св. Войтеха. Как отмечает Дж. Линд, имена святых могли добавляться в уже готовый текст молитвы, равно как и устраняться из него. Поэтому нельзя исключить, что текст молитвы возникает в чешской церковнославянской традиции в XI в., а затем на Руси пополняется рядом имен, среди которых и имена скандинавских мучеников. Не исключено, конечно, что молитва составлена русским клириком (в том же XI в. — позднее трудно ожидать упоминания св. Войтеха), связанным с Сазавским монастырем. В любом случае связь с Чехией, на которую указывали Соболевский и Дворник, в том или ином виде имеет место). В любом случае очевидно, что упоминаются многочисленные скандинавские князья-страстотерпцы, пострадавшие сходным со свв. Борисом и Глебом образом. В частности, речь, видимо, идет о св. Кануте Датском, который перенес в Данию из Англии мощи св. Альбана, а затем в 1086 г. был убит политическими противниками прямо у алтаря св. Альбана в Оденсе. В «Житии св. Канута» обнаруживаются те же мотивы подражания вольной страсти Христа, что и в борисоглебском цикле. Каким бы то ни было здесь направление влияния, очевидно, что решается общая нравственно-политическая проблема, равно актуальная для всех только что христианизированных государств. И в этом случае мы видим вхождение Руси в иную общность, нежели византийская ойкумена, и построение иной, нежели византийская, культурной парадигмы.

Одним из элементов этой невизантийской культурной парадигмы является, видимо, и характер образования. Как уже говорилось, образование в древней Руси — в отличие от Византии — носило исключительно катехитический характер и никак не было связано с античной традицией. Эти же черты свойственны, можно думать, и образованию в других недавно христианизированных странах (например, у западных славян), причем и здесь есть определенное несходство между новыми христианскими государствами и Римом (позднее исчезающее). В Риме светская, восходящая к античности основа образования не была столь выражена, как в Византии: образованием занималась церковь. Однако, хотя и в очень фрагментированном виде, античная традиция сохранялась и здесь, античных авторов продолжали читать как образцовых в отношении языка, несмотря на то что в отдельные моменты мог актуализироваться ригористический протест против языческого содержания этих текстов. Первоначально в новые варварские государства данная традиция не переносилась, так что катехитический характер образования был общим для Slavia Christiana и определяющим в формировании понятий новой христианской культуры.

4. Итак, можно сделать вывод, что Киевская Русь не воспроизводит и, видимо, не стремится воспроизвести византийскую культуру как законченную систему. Она ориентирована не только на византийские образцы и удовлятворяет свои нужды нового христианского народа за счет разных, гетерогенных источников. Поэтому нецелесообразно и неправомерно описывать древнерусскую культуру с помощью моделей и категорий культуры византийской. Этот вывод имеет непосредственное значение для нашего понимания развития древнерусской литературы и языка и должен сказаться на тех методологических принципах, с которыми мы подходим к исследованию соответствующих явлений.

Что касается книжного языка, то очевидно, что книжный греческий и книжный славянский функционировали по-разному. В Византии книжный язык (в разных стилистических вариантах) служил средством выражения не только для литературы, но и для всей официальной деятельности — юриспруденции, делопроизводства и т. д. Вместе с тем некнижный язык мог использоваться в литературе (уже в XII в.) при определенных эстетических установках, т. е. определенным образом эстетизироваться (у Михаила Глики и в стихах Птохопродрома — ср.: Бек 1971, с. 101-109) (Если приписывать птохопродромику Феодору Продрому (ср. аргументы в пользу их отождествления у А. П. Каждана — Каждан 1964), мы имеем дело с сознательным выбором языкового кода как моментом эстетической деятельности. Однако и в том случае, когда птохопродромика рассматривается как пародии, употребление в ней «народного» языка, несомненно, имеет сознательный характер и обусловлено эстетической установкой. По-разному может интерпретироваться и язык Михаила Глики (см.: Ейденаер 1968); если полагать, как делает X. Ейденаер, что мы имеем здесь дело не с «народным» языком в прямом смысле, а лишь с более или менее многочисленными отклонениями от традиционного книжного языка, функциональная значимость этого факта не меняется. В таком случае используется своего рода гибридный язык (ср. об этом понятии применительно к византийской ситуации: Бек 1971, с. 7), причем и здесь употребление наречия, отличного от «аттического» языка основной литературной традиции, соотнесено с эстетической установкой. В восточнославянской ситуации полностью отсутствует именно эстетизация различных языковых средств). В любом случае характер употребляемых языковых средств осознавался и обнаруживал эстетические установки пишущего (ср. о лингвистических оценках Евстафия Фессалоникийского: Криарас 1967, с. 285). К противопоставлению религиозной и нерелигиозной сферы выбор языка отношения не имел, византийский пуризм, представленный и в духовной, и в светской литературе, опирался прежде всего на классические модели (Вирт 1976). В Киевской Руси никакой эстетизации некнижного языка не было, напротив, он употреблялся в правовых и деловых документах, поскольку они не связывались с христианской культурой. Здесь выбор языка в большой степени определялся противопоставлением христианской традиции и дохристианского культурного наследия. Исследователи говорят о диглоссии и применительно к Византии, и применительно к Киевской Руси. Очевидно, что одновременно оба эти утверждения верны быть не могут; они, впрочем, могут быть одновременно не верны.

В Византии светская и духовная культура, переплетаясь и взаимодействуя, остаются тем не менее противостоящими традициями. В древней Руси подобная дихотомия (в рамках книжной культуры) отсутствует, элементы византийской светской культуры, попадая на Русь, осмысляются как часть единой христианской духовной традиции. Так обстоит дело с рецепцией византийского права, когда, скажем, уголовное законодательство Прохирона рассматривается как часть священного предания, а его XXXIX титул, посвященный уголовным наказаниям, описывается как «Заповѣди по преданiю святыхъ правилъ избранная, о казнѣхъ, по повелѣнiю святыхъ отецъ и по уставу св. царей» (ГИМ, Увар. 578 — Леонид, I, с. 649; ср.: Бенеманский 1917, с. 111; Живое 1988, с. 101-102). Это восприятие византийских юридических кодексов однозначно проявляется в обличениях, направленных против тех, кто отделяет «градские законы» (т. е. Прохирон) от «апостольских и отеческих писаний» (т. е. священного предания). Такие обличения находим, в частности, в «Просветителе» Иосифа Волоцкого (Иосиф Волоцкий 1855, с. 537-538) и в «Прениях Даниила, митрополита Московского, с Вассианом Патрикеевым» (Казакова 1960, с. 285-286). Как бы тенденциозны ни были подобные высказывания, сама возможность объединения на русской почве разнородных византийских традиций в единый корпус христианского предания реализуется здесь совершенно отчетливо (ср.: Живов 1988, с. 63-64, 101-102).

Эта специфика русской рецепции может быть с большей или меньшей ясностью прослежена и в отношении любых других текстов, идущих из Византии; она должна непременно учитываться при анализе бытования этих текстов в древней Руси. Так, «История иудейской войны» Иосифа Флавия в византийском контексте воспринималась, видимо, как историографическое сочинение, сходное по типу с творениями античных историков; хотя рецепция Флавия в Византии вряд ли была однозначной, слова св. Иеронима, назвавшего Иосифа Флавия "Graecus Livius" (PL, XXII, col. 421), могли встретить здесь понимание. В восточнославянской рецепции ничего похожего мы не обнаружим. В последнем случае «История иудейской войны» воспринималась как повествование, содержащее часть священной истории. Древнейшая (по мнению большинства исследователей) редакция славянского перевода Иосифа Флавия дошла до нас в составе так называемого «Иудейского хронографа» (составленного в XIII в.), который, наряду с Флавием, содержит Шестоднев, книгу Бытия с толкованиями св. Иоанна Златоуста, исторические книги Библии, извлечение из хроник Иоанна Малалы и Георгия Амартола (Истрин 1893, с. 317-361). Истрин полагает, что целью составителя было «дать подробное изложение еврейской истории с творения мира до разрушения Иерусалима» (там же, с. 353); полагаю, что эта цель могла бы быть сформулирована и как изложение священной истории от сотворения мира до исполнения пророчества Христа о разрушении Иерусалима, т. е. как цель религиозная, а не анналистическая. В составе «Иудейского хронографа» в текст Флавия вкраплены отрывки из Евангелия (там же, с. 341-342); для средневекового славянского книжника такие вставки определяют понимание текста в целом (ср.: Пиккио 1977) и однозначно указывают на религиозную установку компилятора (Частные указания на религиозную рецепцию «Истории иудейской войны» могут быть умножены. Так, например, в некоторых списках «отдельной» редакции Флавия текст может заканчиваться словом «Аминь» (Мегцерский 1958, с. 32), свидетельствующим, что он ставится в ряд с иными церковными текстами. По предположению Н. А. Мещерского, «отдельная» редакция возникла в результате переработки редакции «архивской», представленной в хронографах; она отличается от «архивской» прежде всего отсутствием «откровенно христианских» интерполяций. Мещерский полагает, что «будучи... выделенным в особую книгу, текст Иосифа, включивший и все «добавления», стал ощущаться как нехристианское произведение, поэтому слишком откровенно христианские места и были выброшены редактором» (Мещерский 1958, с. 33). Я не уверен в точности такого объяснения и не думаю, что «нехристианское» сочинение могли заканчивать аминем. Если составитель действительно склеил текст Флавия, извлекая его из хронографа, то скорее, можно думать, он опустил добавления, когда устранял и другие инородные части текста: отрывки из Амартола, апокрифов, Евангелия; точная идентификация инородных частей явно выходила за рамки его филологических возможностей и вряд ли вообще была для него актуальной задачей.

Возможно, «История иудейской войны» ассоциировалась с ветхозаветными книгами не только у восточных славян, но и у сирийцев: сирийский перевод Флавия дошел до нас в одном кодексе с Пешиттой. В принципе, сирийская рецепция могла отличаться от византийской и сходствовать со славянской. Можно вспомнить в этой связи, что и система общего образования у сирийцев отличалась от византийской, имела клерикальный характер и тем самым отчасти сближалась со славянской (Пигулевская 1960). Типологические сходства между сирийской и славянской культурами вообще заслуживают отдельного исследования.). Таким образом, при переносе на восточнославянскую почву византийские тексты изменяют свою функцию и вне зависимости от своих исходных параметров оказываются частью христианской религиозной традиции. «История иудейской войны» — лишь один из очевидных примеров. Точно так же «Христианская топография» Козьмы Индикоплова входила в культурное сознание не как модификация античных географических трактатов (хотя бы и нелепая, с точки зрения образованного византийца), а как описание христианского мироустройства, культурного пространства христианской цивилизации, в которое теперь попадает и Русская земля (Несколько по-другому, но не менее показательным образом обстоит дело с восточнославянской рецепцией флорилегиев. В Византии первоначально были распространены в качестве особых сборников извлечения из языческих авторов (прежде всего «Эклоги» Иоанна Стовейского), к которым затем добавились в качестве особых сборников извлечения из христианских сочинений. На их основе позднее, в IX-XII вв. появляются сакропрофанные флорилегии. Развитие флорилегиев было связано с характером византийского образования (см. выше), одним из пособий для которого они и были. Смешанный, объединяющий две разные традиции характер этих сборников в Византии несомненно осознавался, поскольку сакропрофанные флорилегии существовали на фоне исходных противопоставленных традиций, известных читателю (Сперанский 1904, с. 59-67). На Руси первоначально распространяются переводы сакропрофанных флорилегиев (Марти 1987, с. 134-135), и поскольку фоновая для Византии оппозиция светской и духовной литературы отсутствует, наличие в сборниках типа «Пчелы» извлечений из Св. Писания и св. отцов соотносит их с основной духовной традицией, так что их смешанный характер не воспринимается. Античный компонент этих текстов мог актуализоваться, но лишь когда менялся литературный контекст и изречения классических авторов попадали в новое окружение. И в этом случае, однако, они воспринимались не как элементы светской образованности, а как отголоски нечестивого язычества, т. е. в религиозной перспективе. Так, после того как Вассиан Патрикеев внес извлечения из «Пчелы» в сделанную им редакцию «Кормчей», митрополит Даниил во время суда над Вассианом обвинил его в нечестии: «От святых отец от седми соборов и доныне во священных правилех еллинъская учение не бывала, а ты ныне во своих правилех еллинъских мудрецов учение написал, Ористотеля, Омира, Филипа, Алексанъдра, Платона» (Казакова 1960, с. 292). Это обвинение несомненно имеет тенденциозный характер (напомним, что извлечения из «Пчелы», впрочем, без указания «еллинских» авторов, были включены и в Мерило Праведное, так что Вассиан мог опираться на прецедент — см.: Сперанский 1904, с. 316-328) и вряд ли отражает обычную рецепцию интересующих нас текстов. Однако и такое тенденциозное восприятие на существование особой светской традиции никоим образом не указывает).

Оригинальные восточнославянские сочинения также не создают оппозиции духовной и светской литературы. О религиозной значимости летописей достаточно полно было в свое время сказано И. П. Ереминым: они могли рассматриваться как своеобразная часть духовной литературы, описывающая осуществление Божественного промысла в человеческой истории (ср.: Еремин 1966, с. 64-71). Что касается оригинальных юридических текстов, фиксировавших, в принципе, обычное право («Русской Правды», в первую очередь), то, как я пытался показать в другом месте (Живов 1988), эти памятники остаются вне сферы культуры и тем самым к вопросу о противопоставленности духовной и светской литературы вообще отношения не имеют.

Единственным «культурным» текстом, не поддающимся однозначной интерпретации в отношении дихотомии светской и духовной литературы, оказывается «Слово о полку Игореве». Однако сложность интерпретации обусловлена в данном случае тем, что мы практически ничего не знаем о рецепции этого памятника. При отсутствии таких сведений вряд ли оправдано говорить о культурной значимости данного текста и выделять его как центральное произведение древнерусской словесности, как это постоянно делается. Отсутствие данных, указывающих на восприятие «Слова» (списков, позволяющих реконструировать литературный контекст, обработок и заимствований из него, демонстрирующих отношение последующих поколений книжников и т. д.), не может быть случайным; оно свидетельствует о том, что это периферия древнерусской культуры. Во всяком случае, можно думать, что увлеченные архаикой исследователи неадекватно подчеркивают значимость языческих подтекстов, тогда как ничто, по существу, не препятствует интерпретации «Слова» как развернутой иллюстрации историографического сообщения, существующего в рамках той общей картины христианской истории, которая задана летописями (ср. трактовку «Слова» как exemplum y Р. Пиккио: Пиккио 1977, с. 31). Единственный связанный со «Словом» текст, Задонщина, с большой вероятностью указывает именно на такое восприятие: усвоенные из «Слова» нарративные элементы и поэтические формулы сочетаются здесь с такими типичными для христианизованнои историографии моментами, как молитва, вложенная в уста идущего на сражение князя, постоянные упоминания «христианской веры», защита которой рассматривается как цель описывемых воинских подвигов, и т. д. Очевидно, что автор «Задонщины» воспринимал «Слово» в той же христианизованнои перспективе, игнорируя тот слой используемого им текста, акцентирование которого побуждает современных исследователей относить «Слово» к особой светской литературной традиции и обосновывать тем самым ее существование.

Таким образом, в Киевской Руси нет оппозиции светской и духовной культуры, поэтому отнесение к тем или иным произведениям атрибута «светское» по существу анахронистично. Это важно само по себе, но одновременно это показательно в плане организации литературной деятельности в целом. Подчеркивая принципиальное отличие древнерусской литературы от византийской, эта черта ставит вместе с тем вопрос о приложимости классических историко-литературных дескриптивных схем к совокупности древнерусских текстов. Поскольку мы имеем здесь дело с предметом, специфичным в историко-культурном отношении, естественно предположить, что он столь же специфичен и в отношении историко-литературном. Отсутствие светской литературной традиции связано с тем, что в древнерусской культуре никак не представлен античный компонент; в силу этого, можно полагать, для русских авторов и читателей совершенно не актуальны и те категории классификации текстов, которые восходят к античной риторике. Нерелевантность противопоставления духовной и светской традиции лишает литературное пространство первоначальной расчлененности, в частности, структурирования литературных произведений по жанровому принципу.

5. В свое время Дм. Чижевский утверждал, что в древнерусской литературе в большей степени, чем в литературе последующих эпох,

«композиция, стилистические особенности и до какой-то степени даже содержание зависят от принадлежности произведения к определенному жанру» (Чижевский 1954, с. 105).

В соответствии с этим взглядом, совокупность древнерусских «литературных» текстов стала рассматриваться как жанровая система (ср.: Ягодин 1957-1958; Лихачев 1979, с. 55 сл.). Эта точка зрения подверглась затем основательной критике, поскольку само понятие жанра как сочетания набора признаков, объединяющих характеристики, относящиеся к содержанию, композиции, поэтике и языку, оказалось плохо приложимым к древнерусской словесности (ср.: Пиккио 1973, с. 443-457). Те внутрилитературные классифицирующие принципы, с помошью которых автор определяет жанровые особенности порождаемого им текста, реализуются как элемент эстетической установки автора; ни эта установка, ни соответствующие принципы для древнерусских книжников не актуальны. Поскольку на корпус разнородных древнерусских текстов накладывается анахронистическая схема, не находящая соответствия в интенциях их авторов и переписчиков, исследователь сталкивается со множеством случаев, когда он не в состоянии указать, к какому жанру относится произведение. Именно поэтому исследователи предпочитают говорить о «протожанрах» (Ленхофф 1984) или группировать произведения по их функциональным характеристикам (Шмидт и Зееманн 1987; Зееманн 1987). Представляется, что сама категория жанра переносится в историю древнерусской литературы отчасти в силу того, что подразумевается ее сходство с византийской; молчаливо предполагается, что систематика, приложимая к литературе Византии, должна подходить и для родственной восточно-славянской словесности.

Именно подобный перенос представляется нам неправомерным в силу фундаментальных отличий в культурах древней Руси и Византии (ср. о неплодотворности подобного переноса с формально-описательной точки зрения: Марти 1989, с. 34-43). В Византии литература обладала риторической организацией, унаследованной от античности. Это наследие было закреплено в риториках и оставалось актуальным для византийских авторов любого периода. Оно задавало не только жанровую классификацию, но и представление о репертуаре социальных функций культивированной словесности, так что любой автор определенным образом соотносил структурные характеристики своего произведения с тем местом, которое оно должно было занять в литературной системе. Конечно, развитие этих представлений имело место, но оно накладывалось на риторически расчлененное пространство и приводило к его дальнейшему членению. В древней Руси это античное наследие освоено не было, риторики отсутствовали, равно как отсутствовала риторическая организация литературы. Переводная литература византийского происхождения содержала лишь один фрагмент системы византийской литературы, на основе которого систему в целом реконструировать было невозможно. Византийская система жанров древнерусской словесностью усвоена не была, поэтому нет смысла говорить и об усвоении отдельных византийских жанров (как это делают, например, Н. С. Трубецкой и следующий за ним Р. Ягодич, необоснованно сближающие параметры византийской и древнерусской литературы — Трубецкой 1973; Ягодин 1957-1958); усваивались отдельные тексты (в каких-то случаях, возможно, типы текстов, например, гомилетические сборники), которые на русской почве вступали в новые, часто отличные от исходных (византийских) отношения. Поскольку византийские упорядочивающие принципы на Руси не действовали, структурные признаки отдельных литературных текстов оказываются размытыми, а сами тексты полифункциональными.

Действительно, можно привести многочисленные примеры того, как один и тот же текст используется в абсолютно разных целях и переходит из компиляций одного типа в компиляции другого: различия в конвое в этом случае указывают на разный характер его восприятия и употребления. Например, «Сказание о русской грамоте» возникает как антикатолический памфлет, а затем может функционировать в качестве хронографической статьи или чтения на память св. Константина-Кирилла (Живов 1992). Наиболее яркий и древний пример такой смены функций — это использование историографической заметки о свв. Борисе и Глебе в качестве паремии (Соболева 1975; Ленхофф 1989, с. 75-77; Кравецкий 1991) (Не обсуждая конкретно вопроса о том, как могла быть внесена в паремийник историографическая статья, отмечу все же, что мне представляется неправдоподобной гипотеза Г. Ленхофф, которая пишет: "The composer of the service evidently misunderstood the nature of a paremia reading. It may be that he regarded the Old Testament, not as Scripture, but as a profane annalistic document, one that could be augmented, edited or replaced at will in the interests of providing thé fullest possible information" (Ленхофф 1989, с. 76). Думаю, что само понятие «светского хронографического документа», как бы его ни интерпретировать, было абсолютно чуждым для восточнославянского книжника XI в. Первая часть паремийного чтения составлена из цитат (неточных), взятых из других, традиционных чтений паремийника, что привязывает рассматриваемую паремью к Св. Писанию (Кравецкий 1991, с. 46-49). Эта привязка означает, что, как пишет А. Г. Кравецкий, «события истории Руси соотносились... с событиями священной истории» (там же, с. 49). Это то же самое восприятие, которое побуждает русских книжников инкорпорировать летописное повествование о русских событиях в рамки универсальной истории (рассматриваемой, соответственно, как промыслительная в целом), а из византийских хроник рецепировать именно универсальные. При любом объяснении, однако, остается факт смены функций текста, при котором нарушаются "generic conventions inherited from thé Greeks" (Ленхофф 1989, с. 75)). Подобные процессы не свойственны византийской литературе и не могут быть адекватно описаны с помощью тех категорий, которые выработаны для риторически организованных литератур. Из сказанного не следует, что какое бы то ни было членение литературы отсутствовало; оно, однако, явно строилось на иных принципах, и именно эти принципы следует реконструировать, опираясь на те косвенные свидетельства авторских интенций (равно как интенций переписчика или компилятора), указывающих на место произведения в литературном пространстве, которые могут быть извлечены из внутреннего состава текста и его истории.

Этот подход был в определенной степени намечен в известной работе Р. Пиккио (1973). Пиккио говорит в ней об образцах, на которые ориентированы тексты, как о принципе организации литературы, а также о тематических ключах, содержащихся в тексте, как об основе его интерпретации древнерусским читателем. Данный подход апеллирует в конечном счете к тому факту, что вся древнерусская литература концентрически сосредоточивается вокруг одного основного текста, текста Св. Писания (вернее, определенных книг библейского канона). Св. Писание выступает как абсолютный образец, обладающий полнотой смысла, тогда как любой текст раскрывает и дополняет отдельные частные смыслы, извлеченные из этой полноты. Наличие единого сверхобразца для всей литературы релятивирует значение обособленных образцов, образующих ядро отдельных групп текстов. Как пишет Р. Пиккио,

"Imitation of the Bible resulted in a structural conception of each literary work as a component of a larger whole" (Пиккио 1973, с. 447).

В Византии между тем такой единый сверхобразец отсутствует. Как замечает И. Шевченко,

"In Christian Byzantium the Scripture never became a predominant model of style at any level, except, and there rarely, for the lowest forms of hagiography" (Шевченко 1981, с. 209).

Te признаки текста, которые предлагает учитывать Р. Пиккио, не создают однозначной классификации (в отличие от жанровых признаков), поскольку, оставаясь ориентированным на единый общий образец Св. Писания, текст может при этом соотноситься с несколькими частными образцами и в его истории актуальными могут становиться разные соотнесения. Равным образом и тематические ключи могут допускать разную интерпретацию, так что изменение функции может сопровождаться изменением интерпретации. История литературы образуется при этом не историей отдельных жанров, а в качестве своей основы историей рецепций отдельных текстов и, далее, обощенной характеристикой рецептивных изменений, характеризующих разные периоды. Изменения рецепции предусматривают, естественно, смену классификационных характеристик текста. Так, «Моление Даниила Заточника» можно рассматривать как — исходно — игровой текст, возникний в среде княжеских скоморохов (Лихачев 1954b). Это, однако, никак не предопределяет последующего статуса этого текста (Д. С. Лихачев весьма точно и проницательно указывает на те элементы поэтики «Моления», которые могут быть связаны с игровой скоморошеской культурой. Вряд ли, однако, можно согласиться с его утверждением, что «в своем "Молении" Даниил отразил стиль представителей народного юмора — скоморохов. Вот почему "Моление" вызывало к себе такой активный интерес у русских читателей, все время дополнявших и переделывавших это произведение, но неизменно делавших это 'в стиле' самого "Моления", безошибочно угадывавших его стиль, тип его юмора, бывшего у всех на виду, — юмора скоморошеского» (Лихачев 1954b, с. 118). Для XII-XIII вв. нет никаких оснований противопоставлять скоморохов, «которые развлекали народ и были подлинными представителями народного искусства» (там же, с. 119), и княжеских скоморохов: наших скудных сведений о скоморошестве для этого явно недостаточно, и возникает опасение, что мы лишь играем термином «скоморошество», никак не определив его содержания; о «народном искусстве» XII-XIII вв. мы вообще никакими конкретными данными не располагаем. Поэтому, в частности, вряд ли имеет смысл говорить о «стилистической» или культурной преемственности дополнений и редакций «Моления» по отношению к первоначальному тексту. История текста «Моления» как книжного памятника определенно указывает на его переосмысление). С какого-то времени он явно начинает восприниматься не как памятник игровой книжной культуры, которая, видимо, уже в XIV-XV вв. выходит за рамки литературного канона, а в контексте сборников притч и изречений, выполняющих дидактическую функцию. На это указывают те случаи, когда «Моление» входит в один сборник с «Пчелой» (Семенов 1893, с. XIX), озаглавлено как «Пчела» (Колуччи и Данти 1977, с. 14, 129), является источником для флорилегиев типа расширенной «Пчелы» (Марти 1987, с. 130, 132; ср.: Сперанский 1904, с. 306-314). В последнем случае извлечения из «Моления» соседствуют с извлечениями из библейских книг. Ясно, что «Моление» соотносится в своей позднейшей рецепции с другими образцами (книгами библейских притч), нежели исходный текст, а тематические ключи этого памятника подвергаются переинтерпретации.

Хотя соотнесение с образцами выступает как важный инструмент описания древней восточнославянской словесности, оно вряд ли может быть положено в основу классификации текстов, поскольку во многих случаях образцов может быть несколько и остается неясным, какие из них были для пишущего сознательным ориентиром, а какие — лишь формировали автоматические навыки книжного письма. Ставя перед собой задачу реконструировать внутреннюю систематику, присущую текстам определенной эпохи, нужно исходить из тех параметров, которые характеризовали интенцию авторов этих текстов. Можно предполагать, что, создавая текст, автор (переводчик, компилятор, редактор) вполне отчетливо представлял себе, какое место он должен занять в литературной системе. Реконструкция этих представлений не всегда возможна из-за отсутствия необходимых данных, однако только такая реконструкция (а не извне наложенные схемы) адекватно описывает синхронное состояние литературы, особенности ее устройства и специфику развития.

Материалом для реконструкции этого рода может служить рукописная традиция текстов, рассмотренная на всей совокупности дошедшего до нас рукописного материала. Опыт подобной реконструкции представляет собой недавняя монография Р. Марти (1989); она охватывает лишь восточнославянский материал XI-XIV вв., однако на этом материале отрабатываются методы, значимые для всей истории текстов, не имеющих риторической организации. В основу классификации текстов (реконструкции имманентного членение литературы) кладется здесь характер их рукописной традиции, сочетаемость в рамках одной рукописи, источники, из которых почерпнуты тексты, и т. д. (Марти 1989, с. 28-57). Такой подход не дает полностью адекватной картины (Анализ внутреннего членения литературы, основанный лишь на сохранившихся рукописях рассматриваемого периода, адекватен в той степени, в которой сохранившиеся рукописи являются репрезентативной выборкой рукописей, обращавшихся в этот период. Строго говоря, эта выборка безусловно не репрезентативна, и речь может идти лишь о том, насколько мы в состоянии представить себе существующие в ней лакуны и сделать соответствующие оговорки. Проводимое Р. Марти различие между «необходимыми» и «не необходимыми» рукописями (Марти 1989, с. 76 cл.) при всей своей важности полной коррекции не дает. Лакуны могут возникать в силу тех нических обстоятельств, и в этом случае их нетрудно предусмотреть. Так, например, от древнейшего периода до нас не дошли буквари, хотя нет оснований сомневаться в том, что чтению обучались по складам и нужные для этого пособия существовали; косвенным свидетельством такого существования могут служить учебные берестяные грамоты (№№ 199, 201 — начало XIII в.) с записью складов (Арциховский и Борковский 1963, с. 17-23). Отсутствие букварей среди сохранившихся рукописей легко объяснить тем, что такие рукописи не могли не быть недолговечными из-за частого и интенсивного употребления (даже печатные буквари XVI-XVII вв. сохранились по большей части вне восточнославянской территории, вывезенные оттуда как диковинка; остававшиеся в употреблении зачитывались до полного исчезновения). Подобными же внешними обстоятельствами объясняется, например, тот факт, что богослужебные минеи, употреблявшиеся в течение месяца, сохранились значительно лучше (в большем количестве и от более раннего времени), нежели служебники, употреблявшиеся каждый день. Подобные технические факторы могут быть учтены, однако нет уверенности, что нерепрезентативность этим исчерпывается. Ряд текстов раннего времени (например, «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона или «Моление» Даниила Заточника) известен лишь в относительно поздних рукописях, и это может указывать на ограниченный характер их рецепции. Если предположить, что для каких-то памятников рецепция была еще более ограниченной (например, для памятников западнославянского происхождения), их исчезновение из рукописной традиции представляется естественным. В этом случае, однако, мы имеем дело не со случайными утратами, которые не влияют на репрезентативность, а с устранением определенных пластов литературы, которая делает сомнительной адекватность выборки.

Формальный подход может быть, видимо, дополнен функциональным. Р. Марти справедливо замечает, что трудно установить "inwieweit die Funktion für den Textbenutzer eine Rolle spielte und inwieweit er die vorschiedenen Funktionen ebenso unterschied, wie wir das heute tun" (Mapmu 1989, с. 44). Однако именно анализ рукописной традиции может показать, какой набор функций мыслился и использовался авторами и переписчиками текстов, и тем самым превратить функциональное членение из внешнего во внутреннее. Различная значимость функций, отражающаяся на числе и характере рукописей, содержащих связанные с ними тексты (один текст может, видимо, выполнять несколько функций), характеризует устройство литературы, а историческая динамика значимости отдельных функций является важным параметром литературной истории. При этом систематика функций может отчасти возместить ту неполноту материала, которая ограничивает возможности имманентного анализа рукописной традиции, поскольку прежде всего функция текста определяет, насколько широко он представлен в рукописной традиции и насколько устойчиво он в ней сохраняется (ср., например, явные отличия в этом отношении богослужебных текстов суточного круга, устойчивых в своем составе и бытовании, и, скажем, полемических трактатов, воспроизводимых лишь тогда, когда актуален конфликт, вызвавший полемику)), однако позволяет сделать ряд важных выводов об имманентных характеристиках литературной системы и особенностях ее функционирования. Существенно, что при таком подходе утрачивает свою роль противопоставление оригинальных и переводных произведений: и для тех, и для других место в литературном пространстве определяется характером их рецепции (для которой оригинальность не является существенным параметром); русское литературное развитие предстает при этом как история изменений в восприятии и функционировании текстов (а не как цепь из единичных актов создания оригинальных сочинений, занимающих периферийное место в литературной системе), а текстологическое изучение памятников получает преимущественную теоретическую значимость.